案例概述

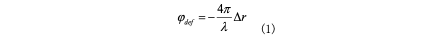

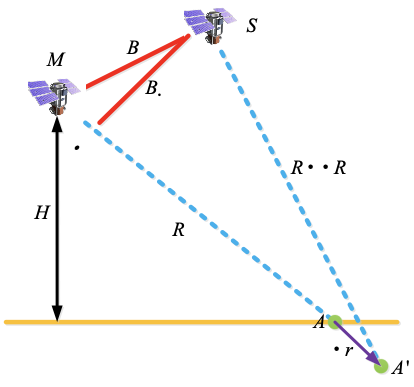

近年來,由于具(jù)備高精(jīng)度形變監測能(néng)力,InSAR(Interferometric Synthetic Aperture Radar,合成孔徑雷達幹涉測量)技(jì )術得到了迅猛的發展。InSAR技(jì )術屬于非接觸式測量的範疇,其形變測量基本原理(lǐ)示意圖如下圖所示。M和S分(fēn)别為(wèi)形變發生前後SAR衛星的位置。一般情況下,兩顆衛星不完全重軌,存在空間基線(xiàn)B。在形變發生前,目标點位于位置 ,形變發生後,目标點移動到位置 。當從幹涉相位中(zhōng)剔除模拟的地形相位後,目标點在視線(xiàn)(LOS)方向的形變量 與形變相位 的關系可(kě)以表示為(wèi):

式(1)中(zhōng), 表示雷達信号的波長(cháng),因此,InSAR技(jì )術的形變測量精(jīng)度與雷達波長(cháng)相關。對意大利COSMO-SkyMed星座系統而言,發射信号的波長(cháng)為(wèi)3.1cm(X波段),其形變測量精(jīng)度能(néng)達到mm量級。

圖1InSAR形變測量基本原理(lǐ)示意圖

InSAR幹涉測量技(jì )術是基于雷達遙感的新(xīn)型空間對地觀測技(jì )術,它可(kě)以高精(jīng)度地監測大面積微小(xiǎo)地面形變,實現對地表形變毫米級的幾何測量。

案例特色

與傳統的GPS、水準測量這些基于離散點的形變監測技(jì )術相比,雷達差分(fēn)幹涉測量有(yǒu)其自身探測形變的特點和長(cháng)處,主要表現在以下幾個方面:

(1)監測精(jīng)度高

雷達圖像分(fēn)辨率可(kě)達m級,InSAR技(jì )術可(kě)監測到毫米級的地表形變。

(2)監測範圍廣

目前獲取數據的雷達主要以衛星或飛機作(zuò)為(wèi)搭載平台,它的特點是飛得高、視域廣、監測範圍大,一次就可(kě)監測地表上百、上千平方公(gōng)裏的範圍,能(néng)夠對城市區(qū)域實現全覆蓋監測。

(3)監測連續性

雷達按一定的時間間隔對地面同一目标進行周期或非周期的長(cháng)期觀測,數據更新(xīn)快,數據量豐富,可(kě)監測地面目标在時間序列上的連續形變過程。

(4)全天時全天候,受天氣影響小(xiǎo)

雷達發射微波信号,使用(yòng)探測波段較長(cháng),在夜晚、大霧、雲和雨等條件下也能(néng)對目标進行形變監測,受天氣影響較小(xiǎo),可(kě)全天時全天候獲取數據,具(jù)備長(cháng)時間連續工(gōng)作(zuò)的能(néng)力。但是,在極惡劣天氣條件下,相位信息受噪聲影響較大,形變測量精(jīng)度可(kě)能(néng)會降低。

(5)監測實施方便容易

傳統監測方法需要布設水準點,而雷達沉降監測不受這些條件的限制,一般隻需衛星獲取地表影像就可(kě)以,給沉降監測帶來很(hěn)大的便利。

(6)成本相對低

不需要觀測網的布設和維護費用(yòng),而數據的成本相對不高,所以,對于大面積、時間長(cháng)的沉降監測服務(wù)好,而成本相對較低。

InSAR技(jì )術具(jù)備獨特的優勢,現已經成為(wèi)地表形變監測領域極有(yǒu)發展潛力的新(xīn)手段,也是國(guó)際上地質(zhì)災害變形監測方法研究的主要方向之一。

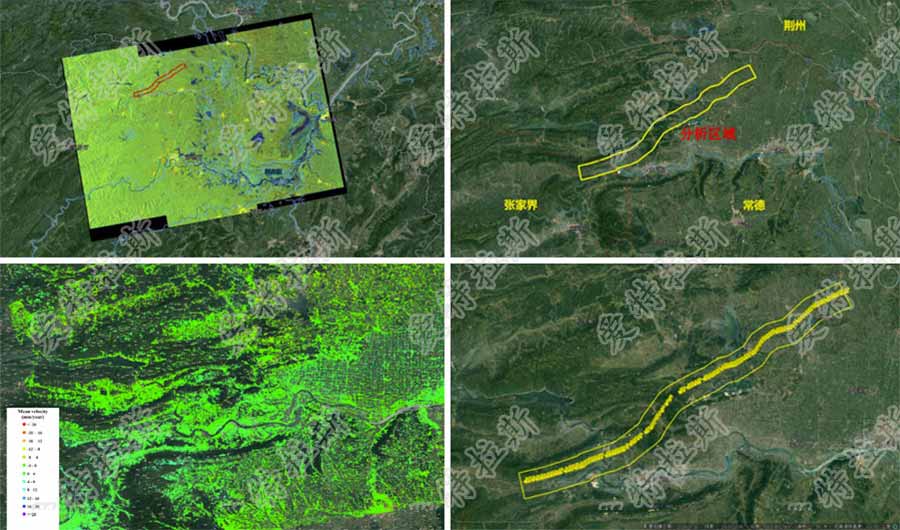

案例展示